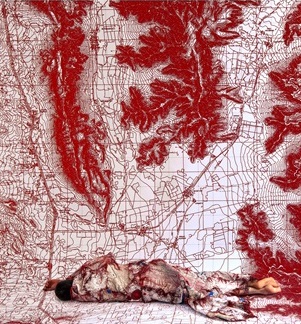

artothek berlin – Kunststation Kleinsassen 1.08.-1.09.

Artotheken im Dialog / Finissage + Artist Talk am 1.9. um 19…

Kunststation Kleinsassen

Porträt einer hessischen Kunstinstitution anlässlich einer Werkschau der Artothek im Pavillon 1.8.-1.9.

weitere BEITRÄGE

Beiträge, die z.B. unter MAGAZIN erscheinen sollen

Beiträge, die z.B. unter MAGAZIN erscheinen sollen